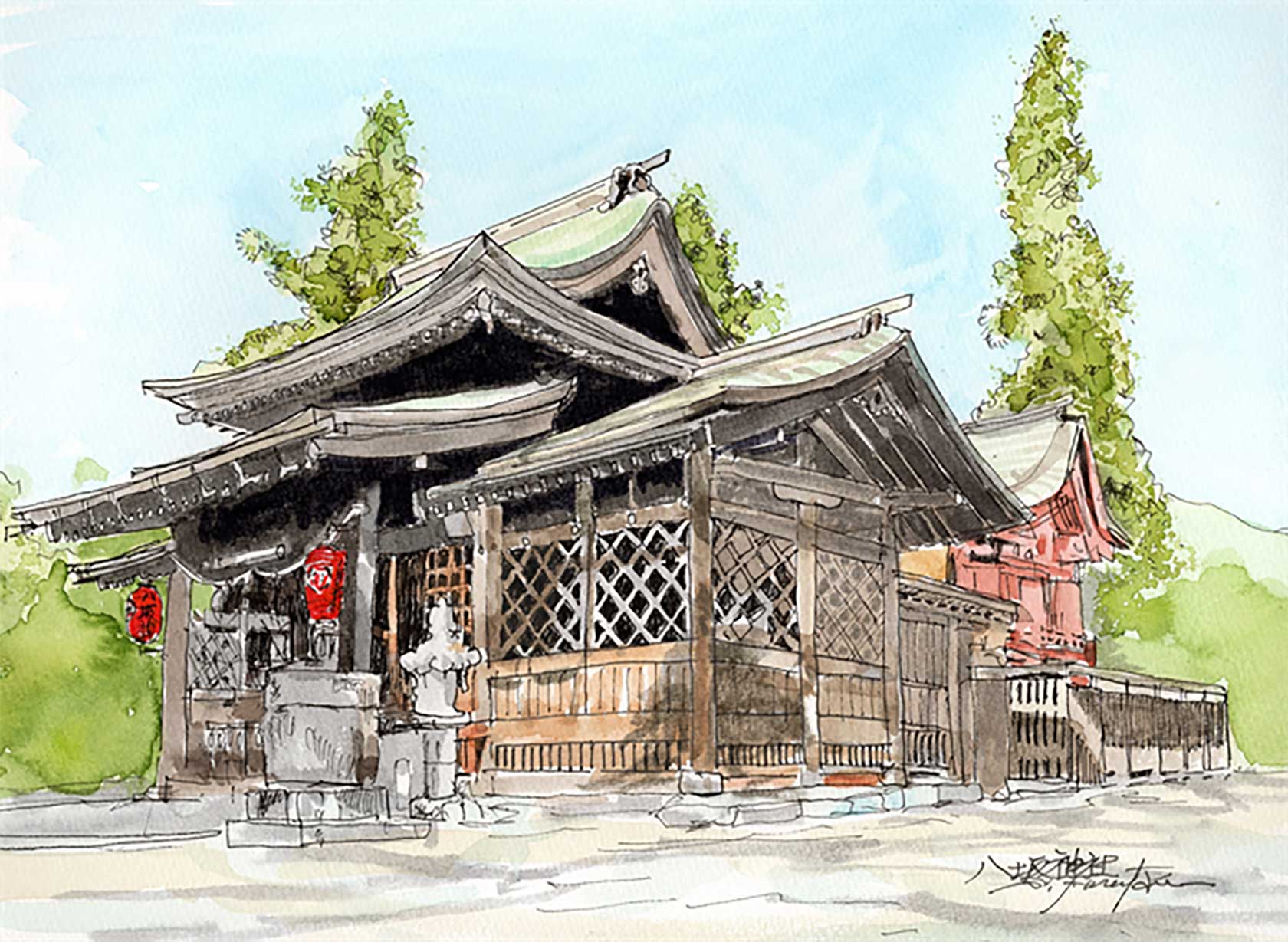

山口開府の祖・第24代当主大内弘世が応安2年(1369年)に京都・祇園社を山口に勧請したと伝えられるのが重要文化財・八坂神社である。本殿は三間社流造りで、屋根は五重塔と同じ檜皮葺きで美しく整えられている。また、建物の屋根を支えるために配された13もの蟇股には花、果物、雲などが見事に彫刻されており、注目に値する。当初、祇園社と呼ばれて上竪小路にあったが、その後山口大神宮近くに移され、さらに毛利氏が幕末に現在地の築山館跡に移築したものである。築山館跡には築山神社、連歌師宗祇の句碑などがある他、北西部には約3メートルの築地跡(土塁)が残っている。また江戸期の絵図「行程記」には土塁を石垣で補強した様子が描かれている。この石垣は山口御屋形の石垣を作る際に転用されたと言われ、現在も見ることが出来る。

毎夏、ここで奉納される鷺の舞は、山口県の無形文化財である。

文・イラスト=�古谷眞之助

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む