世界保健機構(WHO)は、1989年に5月31日を「世界禁煙デー」とした。その後、日本でも1992年に厚生労働省が世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」と定め、各種施策が講じられている。2025年度は「受動喫煙のない社会を目指して~私たちができることをみんなで考えよう」をテーマに、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を実施。山口県内でも、県政資料館(山口市滝町1)など6施設で、禁煙を啓発するシンボルカラーであるイエローグリーンのライトアップが行われる。

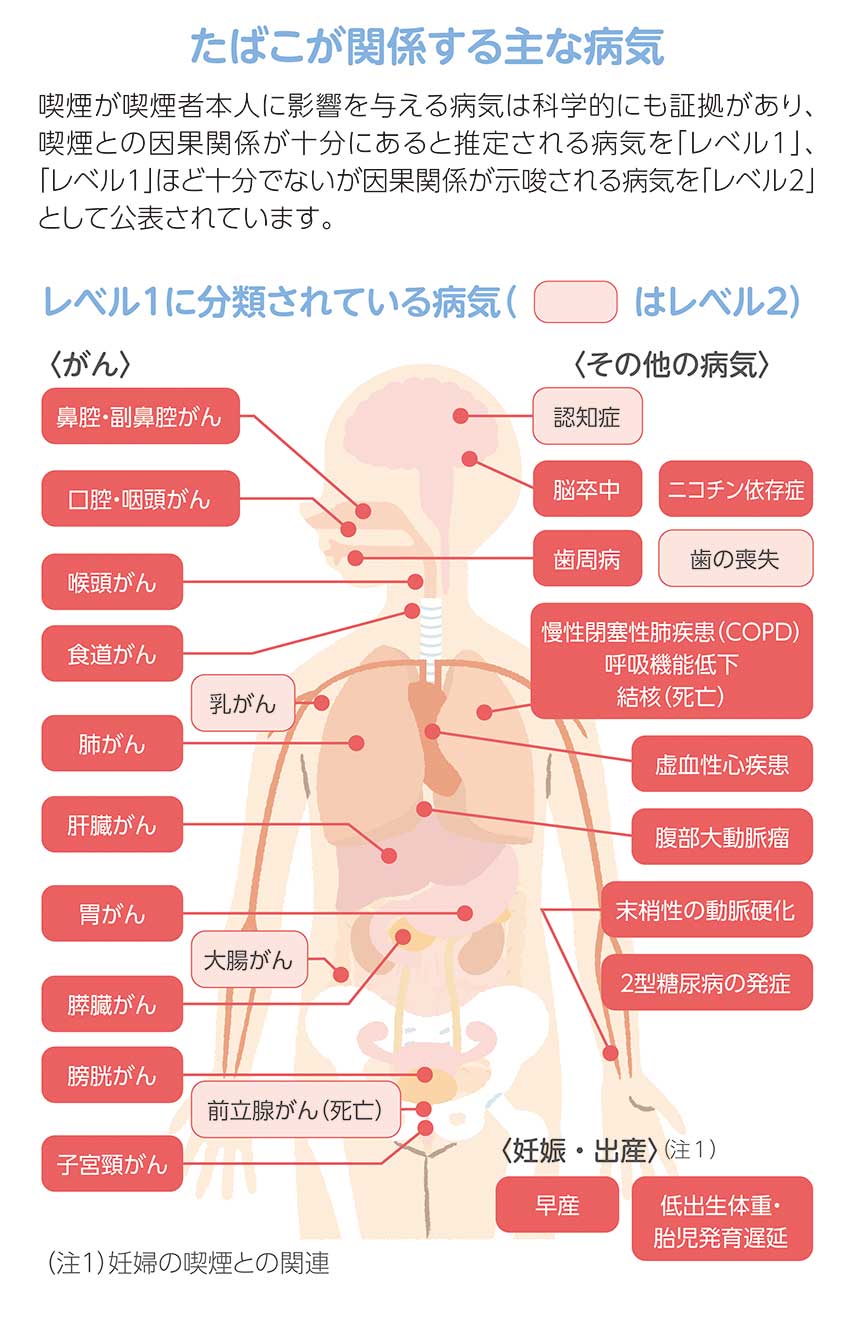

喫煙のリスク

日本では、年間約13万人が喫煙に関連する病気で死亡している。日本人の死因トップのがんは、その原因の約4割が喫煙によるものと推計されているほか、動脈硬化、脳卒中、糖尿病といった生活習慣病に代表される多くの病気を引き起こすこと、認知症の発症リスクが高くなることなどが明らかになっている。

また、主に喫煙が原因で起こる呼吸器疾患の一つに、慢性閉塞性肺疾患(COPD)がある。全国での患者数は約530万人を超えると推計されているが、人口10万人あたりのCOPDによる死亡率が、山口県は全国平均の13.7人を大きく上回る18.8人と、全国で2番目に高くなっている。そのため県は、COPDの認知度向上、発症・重症化予防、早期発見・治療などのCOPD対策に取り組んでいる。

受動喫煙の影響

受動喫煙とは「喫煙者と同じ空間にいる人が、自分の意志に関わらず、他人の喫煙によりたばこの煙にさらされること」だ。

たばこの煙には喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先端部分から立ち上る「副流煙」がある。たばこのフィルターを通らない副流煙には、主流煙より高濃度の有害物質が含まれている。

なお、加熱式たばこや電子たばこは、葉たばこを燃焼しないため副流煙はほとんど発生しない。とはいえ、目に見えない煙霧の一部は吐き出されるため、受動喫煙は起こりうる。

たばこの煙には約5300種類の化学物質、その中でも70種類以上の発がん性物質が含まれており、「受動喫煙による日本人の肺がんのリスクは約1.3倍になる」という報告もある。2020年4月には改正健康増進法が施行され、様々な施設での「原則屋内禁煙」義務化がスタートした。

禁煙するには

自分にあった禁煙方法を選び、計画を立てよう。禁煙する理由を明確にし、禁煙開始日を決めて、周囲にも禁煙を宣言。ライターや灰皿を捨てるなど、「吸わせない環境」を作る、ガムをかむ、深呼吸をするなど、「吸いたい」気持ちをそらす行動が求められる。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

禁煙は「予防できる最大の死亡原因」だ。禁煙後1年たつと肺機能が改善し、2~4年後には、虚血性心疾患や脳梗塞のリスクが約3分の1減少する。10年後には肺がんになるリスクが約半分にまで下がり、20年後にはたばこを吸わない人とほぼ同じになるという報告もある。

禁煙の効果は「早いほど高い」が、「遅すぎる」はない。意志も大切だが、一人でチャレンジするより、医師と共に取り組めば、より確実に禁煙ができる。禁煙外来だけでなく、内科や循環器科など、さまざまな診療科でも禁煙治療が受けられる。「やめたいけど不安」「以前うまくいかなかった」など自力でうまく禁煙できない時は、下記に掲載の医療機関やかかりつけ医を受診して、まずは相談してみよう。

※電話番号のクリックで、各医院、施設に電話をかけることができます。

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む