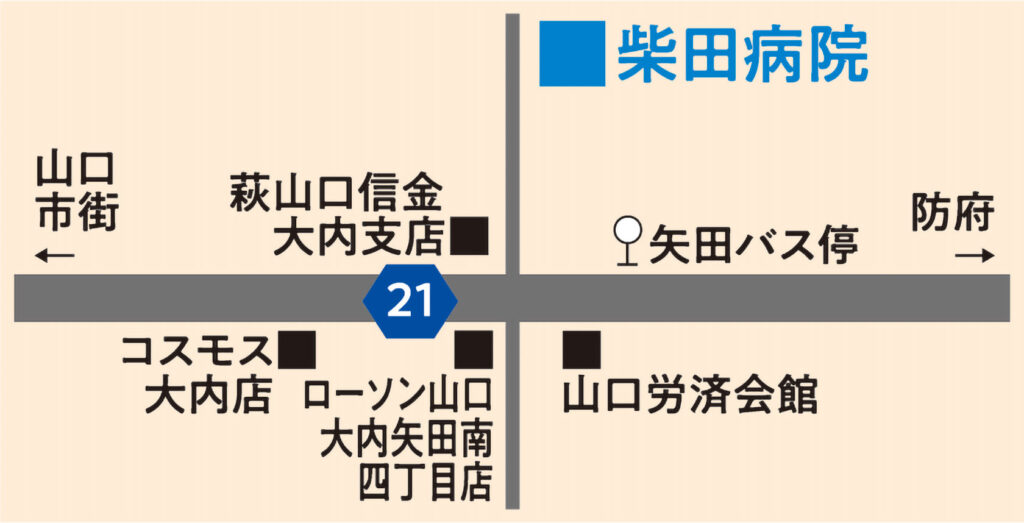

「痔」は、男女問わず誰にでも起こりうる身近な病気だが、デリケートな部位だけに人に相談できず、一人で悩む人も多い。そして、「恥ずかしい」「手術は怖い」などの理由で受診をためらってしまうと、症状を悪化させることにもなる。柴田病院(山口市大内矢田北5)は開院以来、6500件以上の肛門外科手術を手がけてきた。そこで、自らも執刀する武田茂院長に、痔の治療に関するあれこれを聞いた。

武田茂院長

武田茂院長

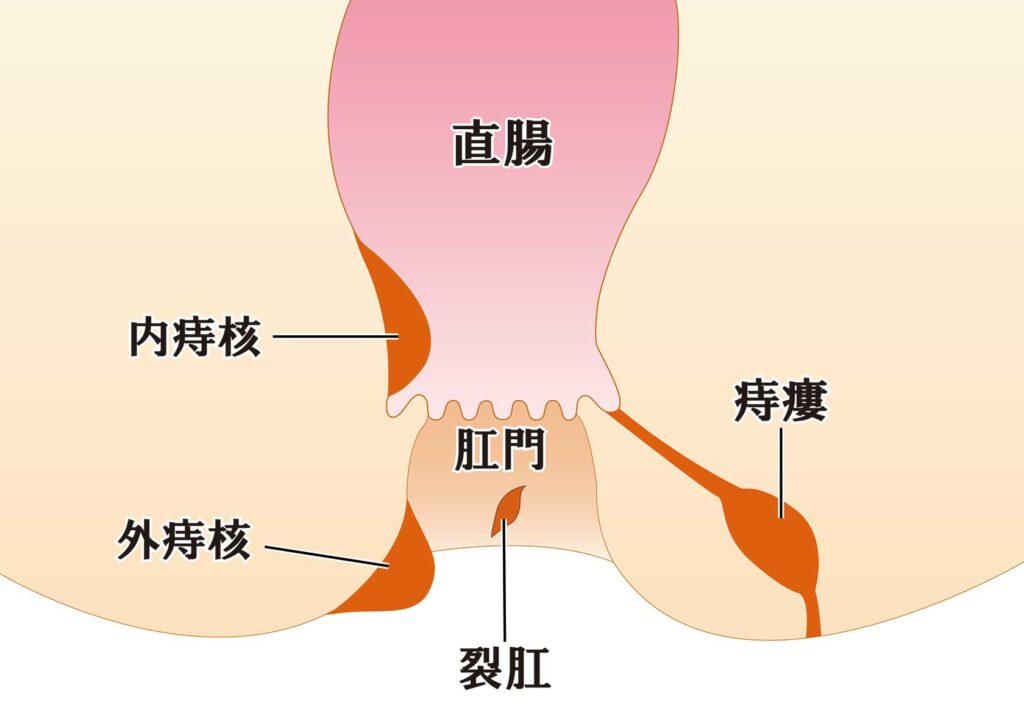

痔の種類

痔には、大きく分けて「いぼ痔」「切れ痔」「痔ろう」の3タイプがあります。

症例が最も多い「いぼ痔(痔核)」は、肛門部にいぼ状の腫れものができる病気です。内側にできる「内痔核」は、排便時の出血が主な特徴で、進行すると肛門から脱出することもあります。外側にできる「外痔核」は激しい痛みを伴うことが多く、血栓ができると急激に腫れ上がります。

「切れ痔(裂肛)」は、硬い便や下痢などの刺激により、肛門の粘膜が裂けた状態です。いぼ痔の次に多い疾患で、便秘気味の女性によく見られる病気です。

「痔ろう(痔瘻)」は、肛門周囲に膿(うみ)がたまり、直腸から肛門外にトンネル状の管ができる病気です。肛門周りの腫れや痛み、皮膚から膿が出るといった症状が現れます。頻繁に下痢をする人や、慢性的な切れ痔で傷が深くなっている人がなりやすい疾患です。

治療へのアプローチ

「痔の手術は痛そう」「怖い」といった不安を解消し、安心して治療を受けていただけるよう、プライバシーに配慮した診療環境の整備、わかりやすい説明、同意に基づく治療方針の決定、患者さんとの十分なコミュニケーションを心がけています。そして、院長自らが執刀医を務めることで、一貫した治療方針のもと、患者さんの症状や生活背景を考慮した、最適な治療法を選択していきます。軽度の症状であれば、保存的治療からスタート。手術が必要な場合でも、患者さんの負担を最小限に抑える術式を選択します。

手術では、局所麻酔を用いることで痛みを完全に取り除きます。手術の時間は症状によって異なりますが、通常は30~60分程度で完了します。麻酔が切れた後の痛みについても、効果的な鎮痛薬の投与によって患者さんの負担を最小限に抑えています。手術後の入院期間は症状によって異なりますが、概ね1週間程度を目安としています。

脱出の程度の軽い痔に対しては、硬化療法も有効です。この治療は、いぼ痔を切除しない注射療法で、専用の薬剤(ジオン注など)を内痔核に注射し、血流を減少させて痔核を固め、粘膜に癒着させます。適応例は限定されますが、短期間の治療が可能で、痛みも少ないのが特徴です。

手術後のケアの重要性

手術の成否は、術後のケアにも大きく左右されます。当院では、手術後の創部管理はもちろん、再発防止のための生活指導にも力を入れています。排便習慣の改善、食事内容の見直し、適度な運動の推奨など、患者さんの生活スタイルに合わせ、具体的なアドバイスを行います。

早期受診が大事な理由

症状を放置すると進行も進み、治療が複雑になったり、治療期間が長くなったりする可能性があります。早期に適切な診断を受けることが、快適な日常生活を取り戻す近道です。

また、排便時の痛みや出血は痔の特徴的な症状ですが、例えば大腸がんでも同様の症状が現れることがあります。「痔だと思っていたら、命にかかわる病気だった」ということも少なくありません。肛門科を受診するのを恥ずかしいと感じる人もいると思いますが、軽視せずに診察を受けることが大切です。

痔は、決して特別な病気ではありません。気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。

ウェブサイトはこちら

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む